В конце июня из Перми стартует экспедиция по северу Прикамья. Более 40 участников – геологи, биологи, археологи, этнографы, историки, социологи – спустятся вниз по Колве (четвёртая по длине река Пермского края) от Талово до Ныроба. Это не просто экспедиция, а возвращение к маршруту, проложенному в 1847 г. географом, минералогом и первопроходцем Эрнстом Карловичем Гофманом. Его путешествие стало первой в истории экспедицией Русского географического общества (РГО).

Первая экспедиция

«Это действительно была первая экспедиция Русского географического общества! – подчёркивает пермский историк Григорий Головчанский. – Само РГО было основано в 1845 г., а уже через два года от Чердыни на Северный Урал отправилась научная группа под руководством Гофмана. Задача перед ним стояла государственная: разведать территорию, о которой практически ничего не было известно. Доходят ли Уральские горы до Ледовитого океана? Какие народы населяют север? Возможно ли поддерживать Северный морской путь с суши?»

Экспедиция Гофмана должна была ответить на эти вопросы, исследовав земли от верховьев Колвы и Печоры до океана.

Как объясняет Головчанский, в первой половине XIX в. экспедиции в России организовывали разные ведомства: Академия наук, Русско-американская компания, Вольное экономическое общество. Их интересовала в основном экономика: полезные ископаемые, пути, ресурсы. С появлением РГО фокус сместился.

Мы собрали команду профессиональных исследователей из четырёх научных и научно-образовательных учреждений: ПГНИУ, Горного института ПФИЦ РАН, института географии РАН (Москва), Пермского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Это позволяет нам сказать, что нынешняя экспедиция – самое комплексное исследование севера Прикамья как минимум за последние 40 лет.

«География впервые стала инструментом стратегии, – говорит он. – Общество действовало под патронажем МВД, и экспедиции решали не только научные, но и политические задачи – в том числе интеграцию отдалённых регионов в пространство империи».

Сегодняшняя задача – пройти этим же маршрутом, по следам Гофмана. Но пока только по территории Прикамья.

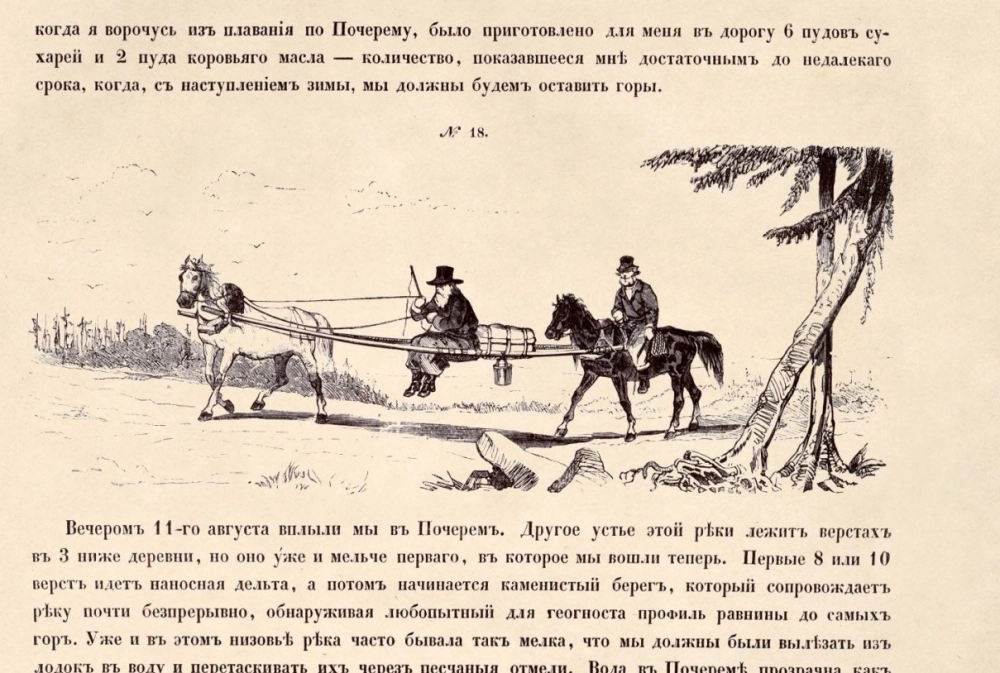

Гофман отправился в путь из Чердыни, погрузив в лодки экспедиционный провиант, ящики с инструментами, научные журналы и мешок скрипок – по просьбе горнорабочего Васильева, пожелавшего «развлекать товарищей».

Сама Чердынь, как писал Гофман, была процветающим уездным городом, одним из богатейших в России, через который шли торговые пути на Печору и Белое море.

Он детально описал реки и деревни, которые встречались по пути.

«Мы провели в прошлом году рекогносцировку по Колве, а также изучили Чусовское озеро, – говорит председатель Пермского краевого отделения РГО, декан географического факультета ПГНИУ Андрей Зайцев. – Зимой детально погрузились в историю экспедиции Гофмана, изучили первоисточники в научной библиотеке исторической штаб-квартиры РГО в Санкт-Петербурге. Собрали команду профессиональных исследователей из четырёх научных и научно-образовательных учреждений: ПГНИУ, Горного института ПФИЦ РАН, института географии РАН (Москва), Пермского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Это позволяет нам сказать, что нынешняя экспедиция – самое комплексное исследование севера Прикамья как минимум за последние 40 лет».

Детальная проработка экспедиции, по его словам, позволила Пермскому краевому отделению РГО стать участником и оператором нового федерального проекта Русского географического общества – «Реки России».

«Этот проект стартует в 2025 г. с нескольких экспедиций: нашей, а также экспедиции Ханты-Мансийского регионального отделения РГО, Нижегородского отделения РГО и Ассоциации яхтенного спорта Москвы. Мы очень надеемся, что из этих инициатив сложится крупный длительный проект, цель которого – обоснование ввода рек России в хозяйственно-рекреационный оборот», – говорит он.

От катамарана до вертолёта

Экспедиция «Северные пути Прикамья. По Следам Гофмана» отправится из Перми 27 июня и завершится 6 июля. За 10 дней участники преодолеют около 180 км по Колве до Ныроба (от д. Талово до устья р. Березовой).

В составе – 40 человек: учёные, студенты, школьники. Используются катамараны, аэролодки, наземный транспорт и даже вертолёт.

«Задача примерно та же, что стояла и в XIX в. перед Гофманом, – говорит Головчанский. – Это закрытие белых пятен на карте. Мы привыкли думать, что Пермский край хорошо изучен. Но это иллюзия. До сих пор есть территории, про которые мы почти ничего не знаем: ни об их природе, ни о культуре, ни о том, кто и как здесь жил много лет назад».

Итоги экспедиции лягут в основу новой экспозиции в штаб-квартире Пермского отделения РГО, открытие которой запланировано этим летом в историческом здании купцов Боброва и Гаврилова на ул. Советской.

Мы привыкли думать, что Пермский край хорошо изучен. Но это иллюзия. До сих пор есть территории, про которые мы почти ничего не знаем: ни об их природе, ни о культуре, ни о том, кто и как здесь жил много лет назад

«Необходимо отметить ещё один аспект: проект по популяризации экспедиции среди школьников «Колвинский край: хроники РГО» только что поддержан Фондом президентских грантов. Особо отмечу вклад студентов ПГНИУ в разработку этого проекта. Он стал возможен благодаря работе преподавателей географического факультета (прежде всего доцента И. В. Назаровой) и будущих учителей истории и географии (студентов историко-политологического факультета)», – отмечает Андрей Зайцев.

А ещё итогом станет новый туристический маршрут, ориентированный в том числе на международных студентов из стран БРИКС. Участники экспедиции рассчитывают подготовить обоснование для создания новых особо охраняемых природных территорий на севере Прикамья.

Открывать север для массового туризма

«Туризм стал привычным явлением сегодня, а сплавной туризм – практически национальным видом отдыха в Прикамье, – говорит кандидат социологических наук, доцент ПГНИУ Олег Лысенко, один из участников экспедиции.

Это его задача – создать интеллектуальный путеводитель по маршруту.

«Мне важно собрать и перевести на понятный язык всё, что расскажут наши геологи, биологи, археологи. Чтобы турист, проходящий по маршруту, видел не просто пейзаж, а знал, что за скала перед ним, кто жил в этих деревнях, какие птицы и звери здесь водятся», – объясняет он.

По его словам, запрос туристов за последние 10-15 лет изменился: всё чаще люди хотят не просто отдыхать, а узнавать и понимать. Идея сплавов как семейного отдыха с просветительским эффектом становится всё популярнее. Важно только наполнить этот маршрут содержанием.

Он подчёркивает: в XIX в. Гофман писал для коллег, для научного сообщества.

«Открывать этот край для массового туризма – уже наша задача», – говорит Лысенко.

Путеводитель будет опираться не только на записки Гофмана, но и на материалы этнографа Белдыцкого, профессора Чагина, краеведов и местных поисковиков.

«Для меня лично это возможность зафиксировать экспедицию документально и, возможно, сделать фильм, – говорит Григорий Головчанский. – Но главное – понять, как строится стратегия освоения пространства: от глубокой древности до XXI в. Это не просто научный маршрут. Это история цивилизационного взгляда на Север».Туризм стал привычным явлением сегодня, а сплавной туризм – практически национальным видом отдыха в Прикамье

Учёные не исключают, что современная экспедиция – возможно, только начало пятилетней исследовательской программы севера Пермского края. И, по их словам, даже эти десять дней станут путешествием в неизведанное, как когда-то в XIX в. И, может быть, кто-то вскоре пойдёт и по их следам, как они по следам Гофмана.

СПРАВКА

Почему именно Гофман?

Гофман был идеальной кандидатурой для первой экспедиции РГО, которое только что было создано и нуждалось в авторитетной, но нейтральной фигуре.

Он родился в январе 1801 г. в небольшой эстонской деревне Пайсту в семье лютеранского пастора. Любил природу. Пристрастился к плаванию. И позже с улыбкой вспоминал: «Я купался во всех океанах земного шара, а начиналось всё с озера Вирцярв».

Окончил гимназию в Дерпте (ныне Тарту), затем поступил по желанию отца на медицинский, но перевёлся на физико-математический факультет Дерптского университета.

На третьем курсе отправляется в кругосветку – минералогом на шлюпе «Предприятие» под командованием Отто фон Коцебу. Во время этого путешествия получил опыт работы в самых различных регионах: Океании, Северной Америке, на Камчатке. Стал одним из опытнейших геологов и географов России. После Гофман окончил учёбу, защитил диссертацию. Поступил на госслужбу Российской империи, искал золото на Южном Урале, участвовал в сибирских экспедициях по золоторазведке.

Он не был политиком, не входил ни в какие группировки, но обладал безупречной научной репутацией. Именно поэтому РГО выбрало его первым «полевым» исследователем.

На момент экспедиции ему было около 46 лет – зрелый, опытный, авторитетный учёный, способный и к самостоятельной работе, и к командной.

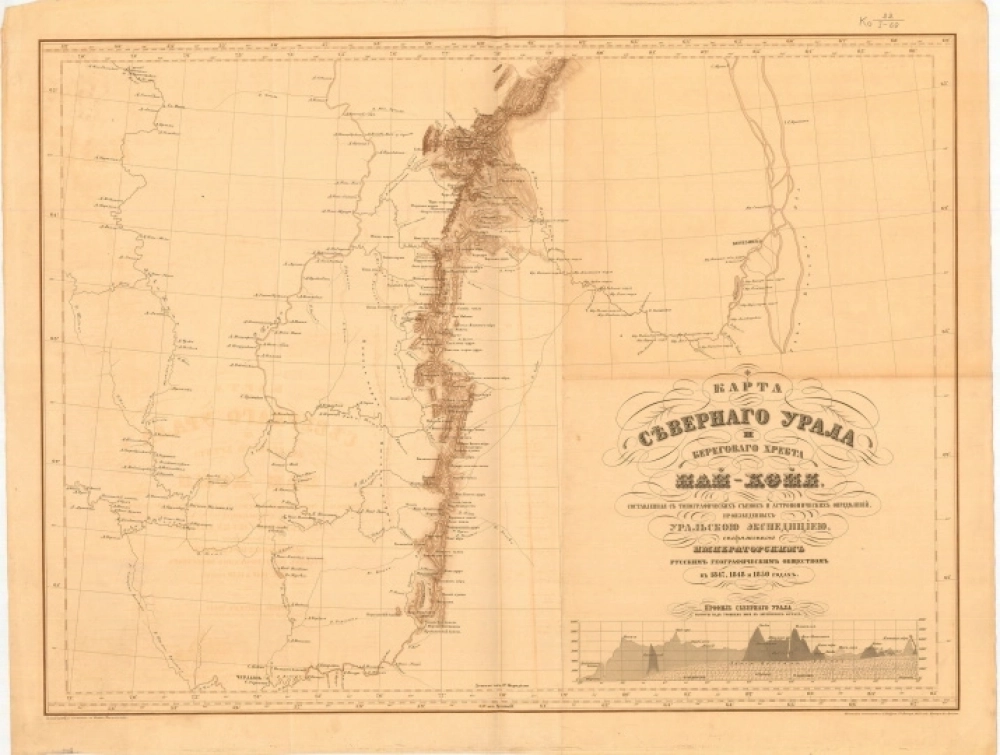

Экспедиция длилась три полевых сезона – 1847, 1848–1849 и 1850 годы. За это время было пройдено около тысячи километров – от истоков Печоры до Ледовитого океана, через север Урала, хребет Пай-Хой, междуречье Усы, Кары, Мылвы, Цильмы и нижнего течения Оби. Были собраны геологические, топографические и картографические данные, определены координаты 186 пунктов. Исследования охватили не только ландшафты, но и жизнь местных народов.

Гофман не был политиком, не входил ни в какие группировки, но обладал безупречной научной репутацией.

«Гофман, кстати, в своём труде «Северный Урал и Береговой хребет Пай-Хой» дал определение слову «парма», рассказал, что оно у жителей этих мест означает поросшую лесом возвышенность. Впрочем, в нём, как ни жаль, почти нет сведений о территориях современного Пермского края – основное внимание было сосредоточено севернее. Но именно из Чердыни начинался маршрут, и именно эти места он описал с особым вниманием: Ветлан, Покча, Полюдов и Помянённый камни, Чусовское озеро», – говорит экскурсовод, куратор выставки «По следам Североуральской экспедиции Э. К. Гофмана (1847-50 гг.)» Лада Быкова.

Труды его, рассказывает она, были оценены высоко. Ему первому была вручена только что учреждённая Большая золотая Константиновская медаль РГО и присуждена Демидовская премия Академии наук.

По её словам, после экспедиции на Северный Урал Гофман продолжал заниматься научной деятельностью. В 1853-1859 гг. он изучал Средний Урал. Продолжал обучать студентов (в разные годы своей жизни преподавал в Дерптском университете, в Киевском университете святого Владимира, заведовал кафедрой минералогии и геогнозии в Петербурге).

Его учебник «Руководство по минералогии для гимназий», написанный по поручению Министерства народного просвещения, выдержал полвека. Академик Владимир Обручев включал Гофмана в число тех первопроходцев, чьи труды заложили научное понимание геологического строения Сибири.

На пенсию Эрнст Карлович вышел в звании генерал-лейтенанта корпуса инженеров. Умер в 1871 г. в Дерпте от инсульта. В его честь названы ледник на горе Сабля и остров в составе архипелага Земля Франца-Иосифа. А его маршрут – от Чердыни к Пай-Хою – сегодня, почти два столетия спустя, снова становится территорией научного поиска.

КСТАТИ

85 копеек за скрипку, украденная собака и другие приключения в Чердыни

Каменные дома под деревянными крышами, караваны судов с мукой к Ледовитому морю, мужчины, поющие под скрипку и гармонику у костра, – такой запомнил Чердынь в 1847 г. Эрнст Гофман.

Его заметки сохранили не только географические данные. Он пишет и о том, как богатое село Покча соперничало с уездным центром, рыбаки выслеживали сигов по солнечным бликам, а комары сводили с ума даже бывалых путешественников.

Отрывки из бытовых зарисовок экспедиционных дневников Эрнста Гофмана:

О «мужиках и бабах»

<…> Путешественнику в России встречается множество миловидных ребят, крепких и красивых мужиков, между тем как в тех же местах бабы часто очень безобразны. Тяжёлые и хлопотливые работы, лежащие большей частью на женщинах, делают их скоро старухами и не дают развиться в девочках племенной красоте, которая заметна в них в первые годы <…> детства.

Начало пути – открытие сплава

<…> 9 мая пришло известие, что Колва у Чердыни освободилась ото льда... 21 мая прибыли мы в Чердынь. <…> Надобно было везти с собою весь провиант, к которому прибавилось ещё шесть вёдер спирта и три пуда табачных папух <…>

О Чердыни

<…> Чердынь лежит в 1000 футах над уровнем моря, на правом берегу Колвы, на высоте почти ста футов над уровнем реки, которая в шести верстах ниже города соединяется с Вишерой, вытекающей из Урала и впадающей в Каму. Левый берег реки представляет низменную, поросшую лесом равнину, на которой в тридцати верстах от Чердыни возвышается высокая скала – Полюдов Камень. Эта скала составляет высочайшую вершину горной цепи, посредством которой она соединяется далее с северо-восточными, видными из города горами. Самого Урала из Чердыни не видать, но хребет, известный под названием Помяненного Камня, примыкает к нему. Он тянется явственно с северо-запада, прерывается в сорока верстах от Чердыни между деревнями Ветланой и Бойной, потом расширяется и составляет, как мне кажется, начало описанных господином Коверским Тиманских гор: это подтверждается как направлением его, так и сходством горных пород <…>

Один из богатейших городов

<…> Чердынь принадлежит к богатейшим уездным городам во всей России. Жители её - большей частью люди торговые, своею энергией и удачными оборотами достигли значительной степени благосостояния. Суда их ходят с юга на Каму и Вычегду, сбываются в Нижнем Новгороде разные товары, на вырученные деньги привозят оттуда из Сарапула муку и зерновой хлеб. Эти запасы по зимнему пути перевозятся на печорскую пристань, на Ижму, куда к весеннему половодью товары низшего разбора доставляются посредством небольших рек. Из Ижмы суда идут к Ледовитому морю до Пустозерска.

В Пустозерске и на возвратном пути чердынцы выменивают на свои товары меха, солёную рыбу и ворвань. И к осени приходят назад в Ижму.

В морской торговле участвуют с ними одни только зыряне-ижемцы, потому что усть-сысольские купцы, несмотря на своё выгодное для этой торговли положение, оставили её без внимания и допустили чердынцев вырвать её у себя из рук; а так как в этой торговле купец, выдавая вперед деньги, держит производителей постоянно в некоторой от себя зависимости, то усть-сысольцы потеряли очень много своею беспечностью. Богатство Чердыни обнаруживается в каменных домах, которые возвышаются над старыми деревянными постройками <…> .

Капиталисты в Покче

<…> В четырёх верстах к северу от города возвышенность склоняется к Колве, при которой стоит большое богатое село Покча. Мужчины этого села находятся в постоянных сношениях с чердынцами, чьи суда они доставляют на собственном коште к Ледовитому морю и в Сарапул. Полагают, что в этом селе больше капиталистов, нежели в самом городе. Дорога поднимается на возвышенность и идёт по ней до склона к Колве, через которую переправляются паромом, а далее, через болотистую равнину, проложена бревенчатая плотина <…>.

Пропала собака

<…> В Чердыни у нашего горнорабочего Ильи украли охотничью собаку; и так как она была необходима нам в путешествии, то я купил одну у Собенина. Он взял с меня недорого, но зато потом оказалось, что собака вовсе не была годна к охоте.

Музыка в походе

<…> За день до нашего выезда из Чердыни горнорабочий Николай Васильев объявляет себя музыкантом и берётся потешать своим искусством экспедицию, лишь бы достали ему скрипку. Весёлый дух не страшится никаких трудностей; я рад был поддерживать его в своих спутниках всеми средствами, и потому велел принести из лавки целый мешок скрипок. Наш артист выбрал из них самую лучшую, и купец уступил нам её охотно за 85 копеек серебром <…>.

О Чусовском озере

<…> После трёхдневного плавания мы достигли Чусовского озера, которого единственный источник составляет река Вишерка. На берегах этой реки только и есть одна небольшая деревушка. Так как ночью ветер обыкновенно утихает, то плаватели пользуются этим временем, чтобы перебраться через озеро, которого высокие волны опасны для их плоскодонных, неуклюжих лодок. Из озера суда входят в довольно ещё глубокую речку Березовку и после однодневного плавания вверх по этой речке между плоских, лесистых и болотистых берегов достигают речки Еловки, из которой шагов через двести переволакивают в Вогулку – скудный водой ручей, часто совсем заросший кустарником и извивающийся бесчисленными загогулинами по бесконечному, поросшему деревьями болоту <…>.

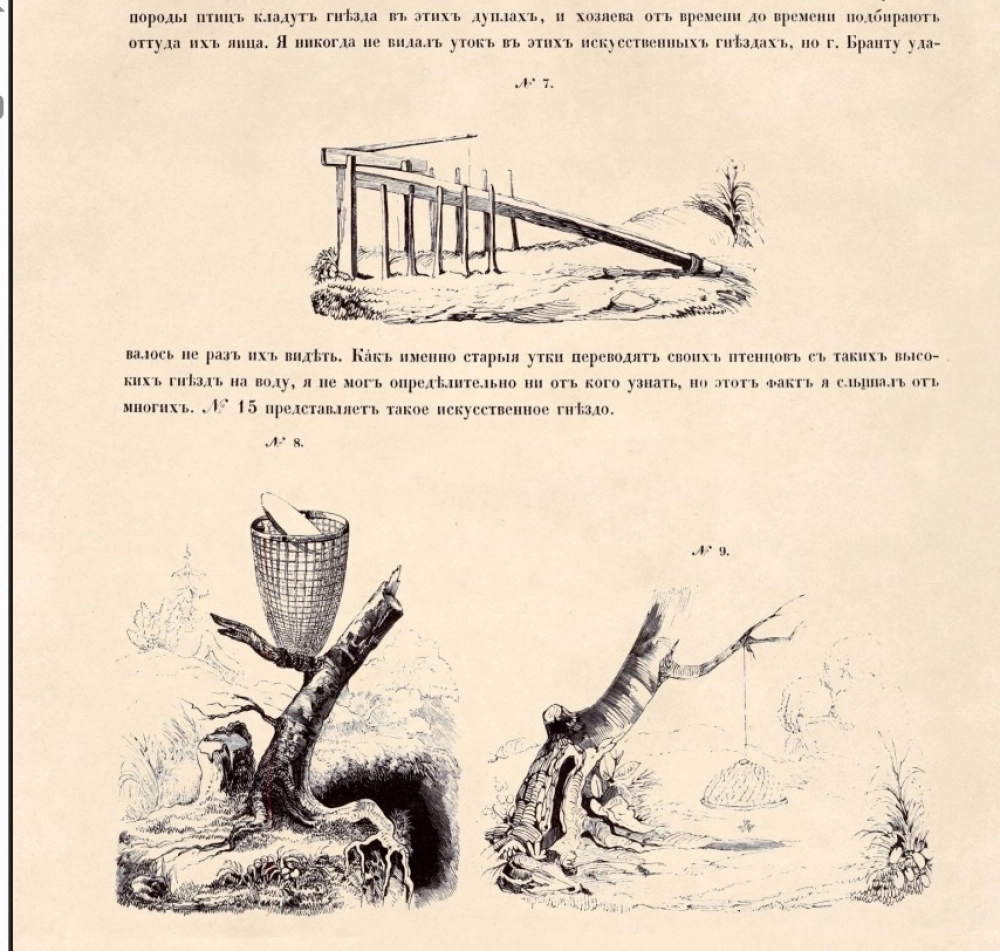

Рыба ловилась всякая

<…> Рыбная ловля на Чусовском озере отдаётся на откуп от чердынского управления государственных имуществ независимо от рыбной ловли в устье Березовки. В реке больше всего водятся щуки, окуни и язи. Попадаются также и большие вкусные раки, которых крестьяне не едят, а употребляют только для приманки, так как прогорклое раковое мясо сильным своим запахом привлекает рыбу издалека. В озере, кроме обозначенных рыб, водятся ещё в несметном множестве сиги, которых рыболовы сперва видят на солнце и потом удочками развозят в разные стороны. Большие лодки, называемые здесь каюками, могут ходить всё лето до самого устья Еловки, и потому на них устроены кладовые для тяжёлых товаров, которые зимой перевозятся в Ижму или из Ижмы. На этот раз мы нашли здесь только огромные склады печорских досок <…>.

Нет житья от комаров

<…> От частых дождей и увеличивавшейся жары рои комаров размножились до невыносимости. Без перчаток и сетки из конских волос для защиты лица и шеи решительно не было житья; а когда наблюдения, необходимые для съёмки, заставляли нас снять сетку, мы с каждым днём терпели больше и больше мучений. Я бывал в обильных комарами странах на обоих полушариях, но Северный Урал превосходит в этом отношении всех их. Чтобы защититься от комаров, по крайней мере во время ночного сна, я устроил род полога из толстого крепа, который ставился в палатке или на открытом воздухе, охватывая такое пространство, чтобы человек мог сидеть или лежать. Здешние жители спят обыкновенно под такими низенькими пологами, сделанными из холста, но жар под ними – по крайней мере для меня – невыносим. Что касается до моих гребцов, то они не знали такой роскоши: камень служил им изголовьем, земля постелью, ель шатром, а накинутый на голову и на плечи зипун – защитою от комаров и холода. Ничто не возмущало весёлого расположения их духа: ещё, бывало, слышишь, как они, лежа под своими елями, напевали потихоньку песенку, пока мало-помалу не овладевал ими сон. У одного молодого парня была гармоника, и каждый день после ужина он играл на ней несколько песен, пока наконец не засыпал <…>

(«Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой», том 2, изд. в 1856 г.).