«Кудымкарское городище – это не просто живописный уголок с видом на долину Кувы. Это сердце древней Пармы, – говорит историк и археолог Артём Вострокнутов. — Здесь, буквально под ногами, находится уникальный археологический и культурный пласт, уходящий в Средневековье».

Дети искали «чудские вещи»

«Городище находится почти в центре современного Кудымкара, столицы Коми-Пермяцкого округа. Улица 50 лет Октября, одна из главных в городе, начинается практически от городища. Получается, древняя история Пармы, зафиксированная в этом памятнике, продолжается уже в культурном ландшафте современного Кудымкара», — говорит заведующий Музеем археологии и этнографии Пермского Предуралья Артём Вострокнутов.

«Городище находится почти в центре современного Кудымкара, столицы Коми-Пермяцкого округа. Улица 50 лет Октября, одна из главных в городе, начинается практически от городища. Получается, древняя история Пармы, зафиксированная в этом памятнике, продолжается уже в культурном ландшафте современного Кудымкара», — говорит заведующий Музеем археологии и этнографии Пермского Предуралья Артём Вострокнутов.

Красная горка (или Изъюр — «Каменная голова» в переводе с коми-перм.) — мысовидная терраса с крутыми склонами, где под слоем земли и времени хранятся следы жизни и повседневных забот древних людей. Сейчас часть Красной горки частично застроена, но когда-то здесь было укреплённое поселение. Само название города – Кудымкар – хранит в себе эту память: «кар» по-коми означает «город».

Городище впервые было обследовано Александром Ефимовичем Теплоуховым — управляющим строгановскими землями и одним из первых энтузиастов пермской археологии. Именно он первым фиксировал здесь признаки древнего укреплённого поселения.

«Его дочь, Екатерина, была замужем за местным лесничим и пересылала ему находки. Теплоухов заинтересовался и приехал сам, осмотрел окрестности Кудымкара и определил местонахождение с признаками городища — площадку в полдесятины (примерно в 0,5 га) на мысе, огибаемом древней дорогой, с остатками укреплений. Тогда это место ещё не было застроено частными постройками (как частично сейчас) и использовалось под пашню», — рассказал Артём Вострокнутов.

Не обошлось без казуса. Теплоухов просил местных детей помочь ему в поисках. Те бросились помогать, новая игра им понравилась. Но местная детвора быстро смекнула, что за находки платят, и ребята начали приносить Александру Ефимовичу… черепки домашней посуды и местные предметы быта, выдавая всё это за «чудские вещи».

В Пермском краеведческом музее и сегодня хранится множество находок — от фрагментов керамики до украшений, каменных форм для отливки, остатков костяных предметов.

«Известный краевед и картограф Иван Яковлевич Кривощёков отмечает, что на выставке древностей, которую устроили наследники Теплоухова в Перми в июне 1894 г., было представлено 564 предмета с городища. Эти находки говорят о высоком уровне ремесла, торговли и быта обитателей древнего Кудымкара», — констатирует историк.

Мало данных

По словам Вострокнутова, Александр Теплоухов называет объект то селищем, то городищем, что породило определённую путаницу. Однако, скорее всего, речь идёт об одном объекте, под Кудымкарским селищем следует понимать именно городище на Красной горке.

Кстати, в «Летописи села Кудымкора. Хронологические записи до 1897 года», которая хранится в Коми-Пермяцком окружном государственном архиве (КПОГА), тот же Кривощёков приводит сведения о том, что среди местного населения городище фигурирует под названием Кудымово, или Чудское.

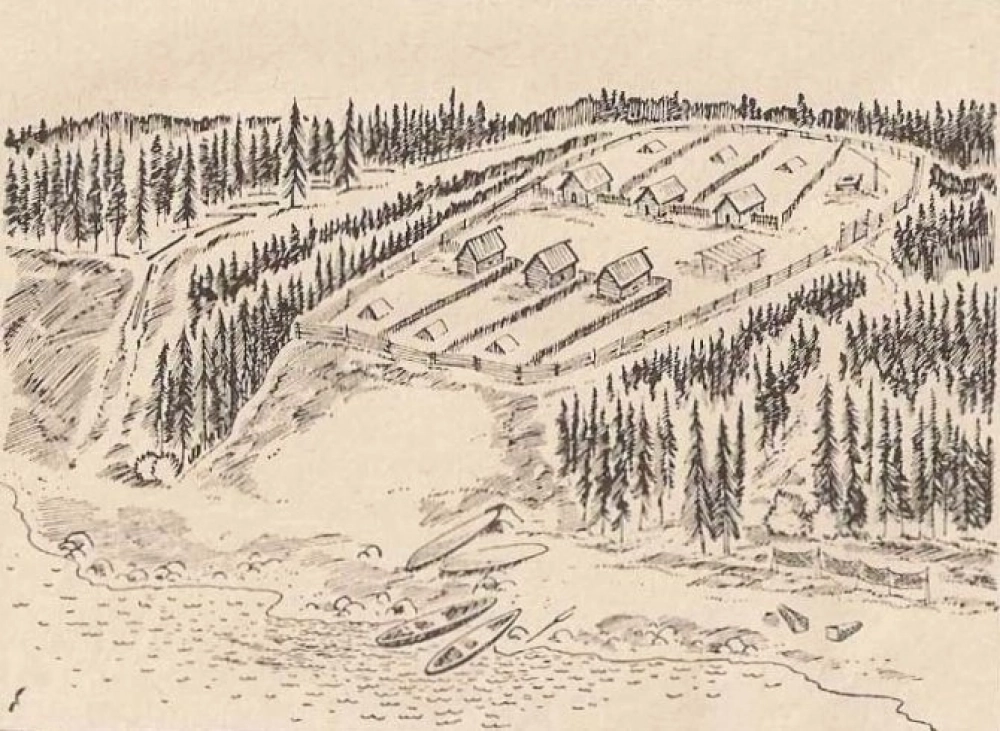

Археолог Михаил Васильевич Талицкий, проводивший раскопки в 1938 г., называет памятник Красной горкой. Талицкий обнаружил следы жилищ, но точной фиксации этих объектов не сохранилось. Он подтвердил сходство городища с другим важным памятником региона — Родановым городищем, снял его первый план.

Раскопки на Кудымкарском городище проводились редко. Кроме Теплоухова и Талицкого место также обследовали участники Областного музейного совещания в 1951 г. и экспедиции под руководством Владимира Оборина в 1969 г. и Веры Бочкарёвой в 1971 г. Исследуемая площадь — около 120 кв. м.

Удалось обнаружить следы жилищ, остатки ограждений.

«В Средние века мыс был ограждён — мы знаем это по остаткам валов, столбовых ям и культурному слою, — поясняет историк. — Возможно, здесь стояли не просто плетни, обмазанные глиной, а деревянные стены из плах или брёвен. Культурный слой достигает полутора метров в глубину — это немало».

Но, чтобы делать выводы, по его словам, нужно больше данных.

Любопытно, что в истории Кудымкара зафиксированы как минимум три древних кладбища.

Недалеко от Кудымкарского городища было обследовано кладбище XVI в., но, судя по сборам, где-то рядом находился и средневековый могильник, синхронный городищу и, скорее всего, застроенный. Ещё одно кладбище находилось у Свято-Никольского храма. Его исследовал прозектор анатомии, т. е. помощник профессора, Казанского университета Николай Михайлович Малиев. Оно не имеет отношения к средневековому городищу и датируется концом XVIII - нач. XIX вв., но тем не менее является частью наследия современного Кудымкара.

Нить времени

«Само городище не такое большое. Сейчас оно находится под охраной, это объект культурного наследия народов РФ федерального значения. Но площадка — это не только верхняя часть мыса, но и его склоны. Его жилая площадь ограничивалась с одной стороны выступом к реке. По склону, очевидно, был спуск к реке. Даже тропинка, нарисованная Владимиром Обориным в реконструкции, читается до сих пор. Возможно, это действительно древняя, нахоженная дорожка. С другой стороны - ограничивалась валом. Его плохо видно, потому что сейчас там всё застроено. Ещё Теплоухов в XIX в. писал, что вал прослеживается, но тогда была пашня. Видимо, застройка началась в XX в».

Судя по данным археологов, городище существовало как минимум с VII в., исторически это место перестало функционировать как укреплённое поселение в XIII–XIV вв.

«Жизнь здесь не исчезала. Сначала — древнее поселение, потом - деревня, погост, позже – село. И наконец — город. Место, где история не прерывалась веками. Городище ещё ждёт своего полноценного изучения», — говорит Вострокнутов.

КСТАТИ

Легенды Каменной головы

Сегодня жители Кудымкара называют это место по-прежнему Красная горка, а вершину — Изъюр (Каменная голова). Экскурсовод Марина Белавина рассказывает сохранившуюся легенду:

«Когда-то чудское племя жило на Иньве. А на Изъюр они ходили поклоняться богу северного ветра Ойпелю, где якобы было капище. Но время было неспокойное, и жителям пришлось искать другое место для жилья — высокое защищённое место, откуда можно увидеть врага издалека. А в те времена люди перемещались обычно по рекам. С Изъюра же хорошо видно Куву. Но люди боялись поселиться на священном месте. Тогда вождь племени Кудым-Ош обратился к богу Солнца Шондi и попросил указать, где надо жить. И луч света указал на Изъюр. «Вот здесь будет новый город», — согласилось племя.

Кто-то считает Кудым-Оша литературным героем, кто-то — исторической личностью.

«Я бы не была категоричной, — говорит Марина Белавина. - В полевых записях упоминается, что когда-то здесь действительно жил человек по имени Кудым. И фамилия Кудымов — одна из самых распространённых у нас».

Добраться до Изъюра просто: от центра города — всего 10 минут пешком. Но надо иметь ввиду, что после дождя тропинка по глинистому склону становится почти непроходимой.

По словам экскурсовода, это прекрасное место для прогулок. Особенно любят его местные дети — ходят пешком, ездят на велосипедах.

«Каждый раз, когда мы поднимаемся туда с экскурсией, люди ахают. Даже если уже были там, — говорит она. — Потому что краски каждый раз разные. Вид открывается потрясающий — на реку, на зелень, на небо. Я уже коллекционирую фотографии: лета, осени, зимы… Это место всегда восхищает».

ВАЖНО

Требует защиты

Само Кудымкарское городище охраняется как археологический памятник федерального значения, однако прилегающая к нему лесопарковая зона — от Изъюра до городского трамплина — остаётся уязвимой. Сейчас жители Кудымкара собирают подписи за признание этой территории особо охраняемой.

«Очень красивая локация, — объясняют они. — Место важное для горожан. Здесь особая экосистема. Эта узкая полоса соснового бора вдоль пруда — единственное место в городе, куда можно буквально за минуту сбежать от городского шума и остаться наедине с природой. Здесь и корни сосен, и крутые берега, река. Не хочется, чтобы здесь строили какие-нибудь глэмпинги, жарили шашлыки. Нужно это уникальное место защитить».